14. September 2021

Ein Konflikt ist die Auseinandersetzung von zwei Kontrahenten mit widerstreitenden Meinungen, Werthaltungen, Erwartungshaltungen und Interessen.

Konflikte als Krisenbausteine können eine Krise auslösen (konfliktbedingte Krise: die Krise ist eindeutig auf eine Auseinandersetzung zurück zu führen), verstärken (publizistischer Konflikt) oder abschwächen.

Konflikt als Störung (nach Krystek)

Nach dem Modell von Krystek sind Konflikte im Sinne von Störungen Vorstufen einer Krise (Krystek, 1981, S. 9). Es handelt sich hier um eine systemtheoretische Betrachtungsweise, welche die Dysfunktionalität von Konflikten in den Vordergrund stellt.

Die Krisenverlaufskarte situiert Konflikte wie Skandale auf die mediale Ebene, währenddessen Störungen zur Problemebene gehören (Baeriswyl, 2018, S. 46).

Rollen (Positionen) im Konflikt

Im einem Konflikt können die Instanzen wie etwa die Redaktionen die folgenden Rollen einnehmen:

- Produzent des Konflikt oder auch eines Skandals

- Rolle des Antagonisten

- Rolle des Protagonisten

- Neutrale Position

Verhaltensweisen in Konfliktsituationen

Die Kontrahenten können sich in einer Konfliktsituation gegenüber dem Problem unterschiedlich verhalten:

Eskalationsstufen Friedrich Glasl

Ein Konflikt kann nach Friedrich Glasl sich auf drei Phasen und dabei neun verschiedenen Formen der Eskalation annehmen (siehe Eskalationsstufen eines Konflikts).

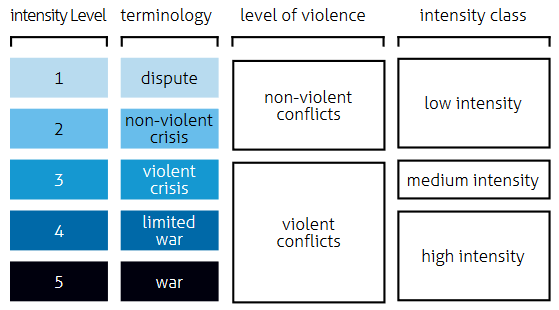

Das Heidelberger Institut für internationale Konfliktforschung (HIIK) orientiert sich für ihre Forschung an folgendem Konzept:

HIIK. (2024). Konfliktbarometer 2022.

Die Konflikthäufigkeit verteilt sich folgendermassen auf Konfikt-Items:

HIIK. (2024). Konfliktbarometer 2022.

Kommunikationsstrategien im Konflikt (siehe KONFLIKTSIUATIONEN)

Ein Unternehmen sieht sich in Konfliktsituationen generell in einer schlechten Ausgangslage, da es sich als Organisation, die materielle Ziele verfolgt, mit Kontrahenten konfrontiert sieht, die immaterielle ethische, soziale oder ökologische Werte vertreten. Ausgenommen sind hier Konflikte auf rein wirtschaftlicher Ebene wie wettbewerbsbedingte Konflikte zwischen zwei Konkurrenten.

Grundsätzlich kann ein Unternehmen in einem Konflikt zwischen fünf verschiedenen Kommunikationsstrategien wählen, die alle ihre Stärken und Schwächen haben:

- Passives Verhalten: in der Öffentlichkeit überhaupt nicht auf Vorwürfe reagieren (analog zur No-Comment-Strategie, S. 218).

- Neutralisierende Strategie: Unabhängig von den Vorwürfen rund um den negativ geladenen Issue die positiven Seiten des Unternehmens hervorheben.

- Defensiv-rechtfertigende Strategie: Sich gegen die Vorwürfe der Gegnerschaft verteidigen.

- Offensive Strategie: Die Schwächen der Kontrahenten und deren Argumentation aufdecken.

- Konsens-Strategie: Sich der Haltung der Kontrahenten annähern und versuchen, eine gemeinsame Lösung zu finden.

Konflikt als Frame

Nach dem Framing-Konzept (Framing) wird der Konfliktframe (wie der Verantwortlichkeitsframe, Skandal) häufig in der Medienberichterstattung verwendet: “Substantielle politische Debatten werden dabei auf einfache Frames reduziert.” (Schenk, 2007, S. 316)

Publizistische (mediale) Konflikte (nach Kepplinger)

Unternehmen werden täglich mit internen Konflikten konfrontiert, die meist in Gesprächen geschlichtet werden können. Konflikte mit Krisenpotential sind solche, die in der Öffentlichkeit ausgetragen und mehrheitlich medial ausgeschlachtet werden. Der Kommunikationswissenschaftler Mathias Kepplinger bezeichnet diese als publizistische Konflikte. „Publizistische Konflikte sind Auseinandersetzungen zwischen mindestens zwei Kontrahenten, die mithilfe der Massenmedien vor Publikum ausgetragen werden. Beispiele hierfür sind die Diskussionen um die Nachrüstung, die Kernenergie und die Gentechnik. Hier sind es mindestens zwei Lager, die mit ähnlichem Gewicht diskussionswürdige Positionen vertreten.“ (Kepplinger 2009, S. 9) Publizistische, konfliktbedingte Unternehmenskrisen sind folglich solche, in denen ein öffentliches Statement oder eine (beabsichtige) Handlung des Unternehmens, welche/s im Widerspruch zu von Interessengruppen vertretenen ethischen, ökologischen oder sozialen Werten stehen, als Auseinandersetzung zwischen Unternehmen und Interessengruppen thematisiert werden.

Dabei nehmen die involvierten Instanzen auf medialer und öffentlicher Ebene unterschiedliche Positionen ein. Publizistisch-öffentliche Konflikte beziehen sich immer auf ein Problem, wobei das Unternehmen und der Kontrahent aufgrund ihrer unterschiedlichen Wertvorstellungen unterschiedliche Positionen vertreten.

Der Konflikt auf den Ebenen der Krisenverlaufskarte (in Anlehnung an Kepplinger, 2009)

Der grau unterlegte Bereich der Abbildung umfasst die Superstruktur der Auseinandersetzung und symbolisiert die Komplexität eines publizistisch-öffentlichen Konflikts. Sie stellt die Instanzen auf medialer und öffentlicher Ebene mit ihren Positionen als Kreise dar.

In einem publizistisch-öffentlichen Konflikt nehmen Medien wie auch Teilöffentlichkeiten die Position des Unternehmens (u), des Kontrahenten (k) oder eine neutrale Haltung ein (n).

Die Linien auf medialer und öffentlicher Ebene markieren die Spannungsfelder oder Auseinandersetzungen zwischen unterschiedlichen Positionen der Player.

Konflikt und Emotionen

Konflikt- wie auch skandalbedingte Krisen sind emotionsgeladen und werden über Gefühls-erregendes, wenn nicht schockierendes Bild- und Videomaterial gesteuert. Beispiele hierfür sind die Ölkatastrophe infolge des Unfalls auf der Bohrinsel Deep Water Horizon (siehe Baeriswyl, 2018, S. 51) sowie die von Pressure-Groups wie Greenpeace publizierten Schockvideos im Internet gegen Nestlé (KitKat, siehe Video unten, Baeriswyl, 2018, S. 227) und Coca-Cola (Stop Coca-Cola trashing Australia).

Konflikt und Skandal

Im Unterschied zum Skandal beruht ein Konflikt nicht auf einem Verstoss gegen eine allgemeingültige ethisch-moralische, gesetzliche, wirtschaftliche, soziale oder ökologische Norm (Fehlverhalten), Einstellungen, Meinungen oder Interessen, die entweder gegensätzlich sind (pro oder kontra Vermummung) oder von den Kontrahenten unterschiedlich gewichtet werden (sozial versus ökologische Werte).

Konflikte entwickeln sich zu Skandalen, indem die Medien Stellung beziehen und die Ursache des Konflikts als Fehlverhalten darstellen (Kepplinger 2009, S. 9 ff.). Das Framing verschiebt sich vom Streit zwischen zwei Kontrahenten mit unterschiedlichen Positionen hin zur Anprangerung des Schuldigen. Deutlich wird dies im Falle Brent Spar (siehe Baeriswyl, 2018, S. 78): Anfänglich stellten die Medien den Fall als Konflikt dar. Allmählich wurde Shell zum Sündenbock und die geplante Versenkung als Fehlverhalten deklariert.

Beispiel Brent Spar

Ein Paradebeispiel einer konfliktbedingten Krise ist der Fall Brent Spar (Baeriswyl, 2018, S. 78). In diesem Konflikt kollidiert scheinbar die ökonomische Haltung des Konzerns Royal Dutch Shell mit ökologischen Interessen der NGO Greenpeace. Der problematische Sachverhalt ist die Plattform “Brent Spar”.

Der Konzern plant eine Versenkung der ausgedienten Plattform und begründete dies mit ökologischen und ökonomischen Argumenten:

- Sicherheit geht vor.

- Shell-Ingenieure haben die Szenarien durchgespielt und sind zum Schluss gekommen, dass eine Versenkung für die Natur vertretbar ist.

Greenpeace fordert eine Abwrackung der Bohrinsel und begründet dies mit ökologischen Argumenten:

- Das Meer ist keine Müllkippe.

- Die Abfälle belaufen sich auf 130 Tonnen.

Psychologische Aspekte des Konflikts

(Siehe Thomas-Theorem)

Polarisierung in Konfliksituationen

Video Trickfilm “Konflikt” 7 Minuten ( zum Thema Polarisierung)